Cinquina quasi tutta dedicata a Luis Buñuel, con 4 suoi film messicani spesso sottovalutati. Il quinto è il secondo sonoro di Jean Renoir, ripescato per essere l’originale di Scarlet Street (1955, Fritz Lang) suo remake americano, menzionato pochi giorni fa. Dei 4 di Buñuel, due sono di genere vagamente “passionale", gli altri due certamente di genere religioso. Comincio da questi ultimi.

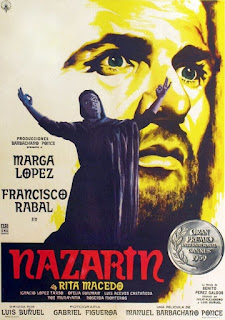

Nazarin

(Luis Buñuel, Mex, 1959)

Se gli altri 3 sono fra i meno conosciuti del regista di Calanda, Nazarin pur non essendo famosissimo ha certamente recensioni e valutazioni molto superiori (IMDb 7,9 * RT 86%, Premio Internazionale e Nomination Palma d’Oro a Cannes). Un sacerdote "rivoluzionario" (Francisco “Paco” Rabal) osteggiato dai più diventa un vagabondo ma senza rinunciare ad assistere il prossimo a sopportare qualunque offesa interpretando nel migliore dei modi il messaggio della bibbia. Illuminate dalla sua apparente santità, lo seguono 2 prostitute. I tanti incontri ed avvenimenti forniranno lo spunto per trattare argomenti sociali e religiosi. Come per Simón del desierto e The Young One il direttore della fotografia fu Gabriel Figueroa, ulteriore ragione per guardare questo film.

Simón del desierto (Luis Buñuel, Mex, 1965)

La storia è al limite del surreale e

presenta l'anacoreta Simón (Claudio Brook) che vive da anni in cima ad

una colonna, nel deserto. Tanti sono quelli che lo venerano come santo, che

chiedono consigli, che lo sfidano su temi teologici e c'è anche il diavolo (Silvia

Pinal) che appare sotto diverse spoglie e lo tenta nei modi più svariati. Ci

sono anche varie citazioni come la bara che si muove velocemente fra le dune (che

fa pensare a Nosferatu, 1922) e le formiche che escono a frotte

dalla tana (dalla mano mozzata in Un chien andalou). (IMDb 8,0 * RT

86%, Premio FIPRESCI, Premio Speciale della Giuria e Nomination Leone d’Oro a Venezia).

Aggiungo alcune notizie in merito alla produzione. Si trovano due motivazioni molto diverse fra loro come giustificazione della durata anomala del film. Quella più comune (vaga e non documentata) è la riduzione della durata per mancanza di fondi ma Silvia Pinal (protagonista e moglie del produttore Gustavo Alatriste) in un’intervista raccontò tutt’altra storia che tirava in ballo grandi nomi del mondo del cinema. Il progetto originale prevedeva tre storie e questa diretta da Buñuel era una di esse. Gli altri due registi avrebbero dovuto essere Federico Fellini, entusiasta ma pretendeva di avere sua moglie Giulietta Masina come protagonista, e Jules Dassin che avanzò simile richiesta proponendo sua moglie Melina Mercouri. A questo punto Alatriste dichiarò di voler dirigere anche lui sua moglie (che nell’idea iniziale doveva essere protagonista di tutti e tre gli episodi) ma Silvia Pinal si oppose volendo essere diretta di nuovo da Buñuel come negli pochi anni prima negli apprezzatissimi Viridiana (1961) e El ángel exterminador (1962). La stessa attrice propose due registi di primissimo livello quali Vittorio de Sica e Orson Welles per i restanti segmenti ma non se ne fece niente. C’è ancora un punto di contatto fra i mancati protagonisti di questa intricata vicenda in quanto in alcuni circuiti Simón del desierto fu distribuito in programma unico insieme con The Immortal Story (1968, 58’) diretto da Orson Welles.

Abismos de pasiòn (Luis Buñuel, Mex, 1954)

Non conosco il libro, ma la maggior

parte di quelli che lo hanno letto sostengono che si tratti dell'adattamento

che meglio rappresenta l'essenza di Cime tempestose (Wuthering

Heights, 1847, di Emily Brontë), con i suoi personaggi

tormentati e le sue passioni violente, perfettamente rese dal regista (artefice

principale della sceneggiatura), come suo solito quando si tratta di temi forti

e viscerali. Ottime le interpretazioni anche se gli attori non sono famosissimi; avvincenti anche le scenografie, così come la trasposizione in ambiente messicano.

The Young One (La joven) (Luis Buñuel, Mex, 1960)

Storia torbida, violenta e scabrosa,

con componenti di religione e razzismo, tutta messa in scena su un’isola con

due case di legno e 5 attori in tutto. L’unica presenza femminile è quella della

modella Key Meersman (la giovane) che poi, curiosamente, è apparsa solo

in un altro film, anch'esso ambientato su un'isola (L'isola di Arturo,

1962, di Damiano Damiani, dal romanzo di Elsa Morante). Si tratta

di uno dei soli due film con cast internazionale girati in inglese, l'altro è Robinson

Crusoe (1954).

La chienne

(Jean Renoir, Fra, 1931)

I fatti salienti sono praticamente

molto simili ma i caratteri dei personaggi principali molto diversi. Qui il

travet-pittore (Michel Simon) vessato dalla moglie è meno docile e

condiscendente di E. G. Robinson in Scarlet Street, ed è

più intraprendente con Lulù (Janie Marèse) che è invece molto più remissiva

nei confronti del suo amato Dédé. La questione dei quadri è quasi del tutto

tralasciata e anche il finale è abbastanza diverso. In conclusione, vale la

pena guardarli entrambi per essere film più che buoni, con ottimi protagonisti

(Simon e Robinson); sono godibilissimi anche se (più o meno) si sa

come andrà a finire la storia. La cagna (1972, di Marco

Ferreri) è omonimo film italiano ma con tutt'altra trama … è infatti adattamento

del romanzo di Ennio Flaiano.

#cinema #cinegiovis